研究発表会MEETINGS

研究発表会>開催報告>令和6年度研究発表会

開催報告

自然災害研究協議会中国地区部会 令和6年度研究発表会

2025年2月22日(土)、「自然災害研究協議会中国地区部会令和5年度研究発表会」(主催:自然災害研究協議会中国地区部会、共催:地域レジリエンス研究センター)がWEB開催され、大学、民間企業、その他一般から115名が参加しました。自然災害研究協議会中国地区部会の研究発表会は2014年度(平成26年度)から実施しており、今回は11回目の開催となります。

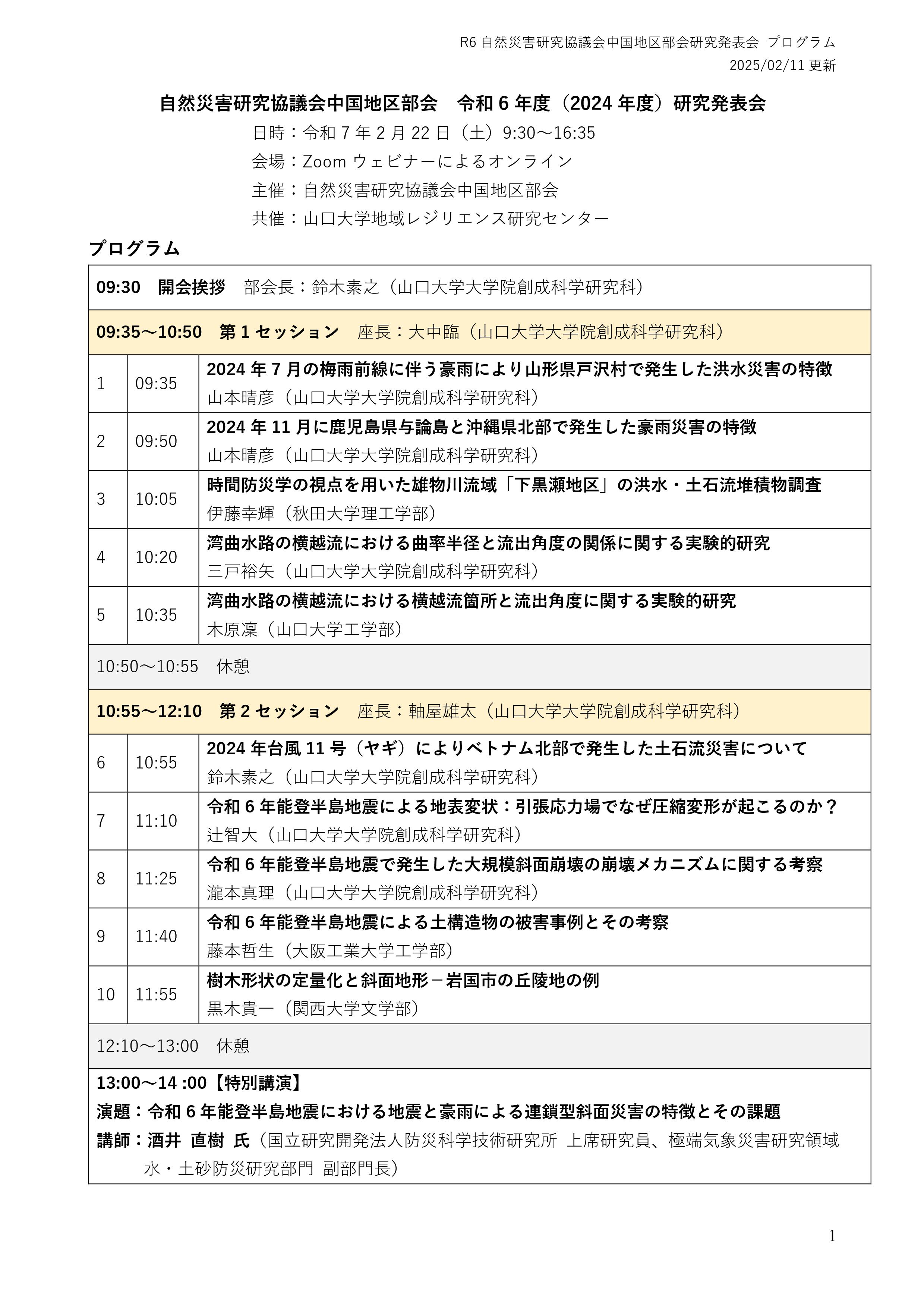

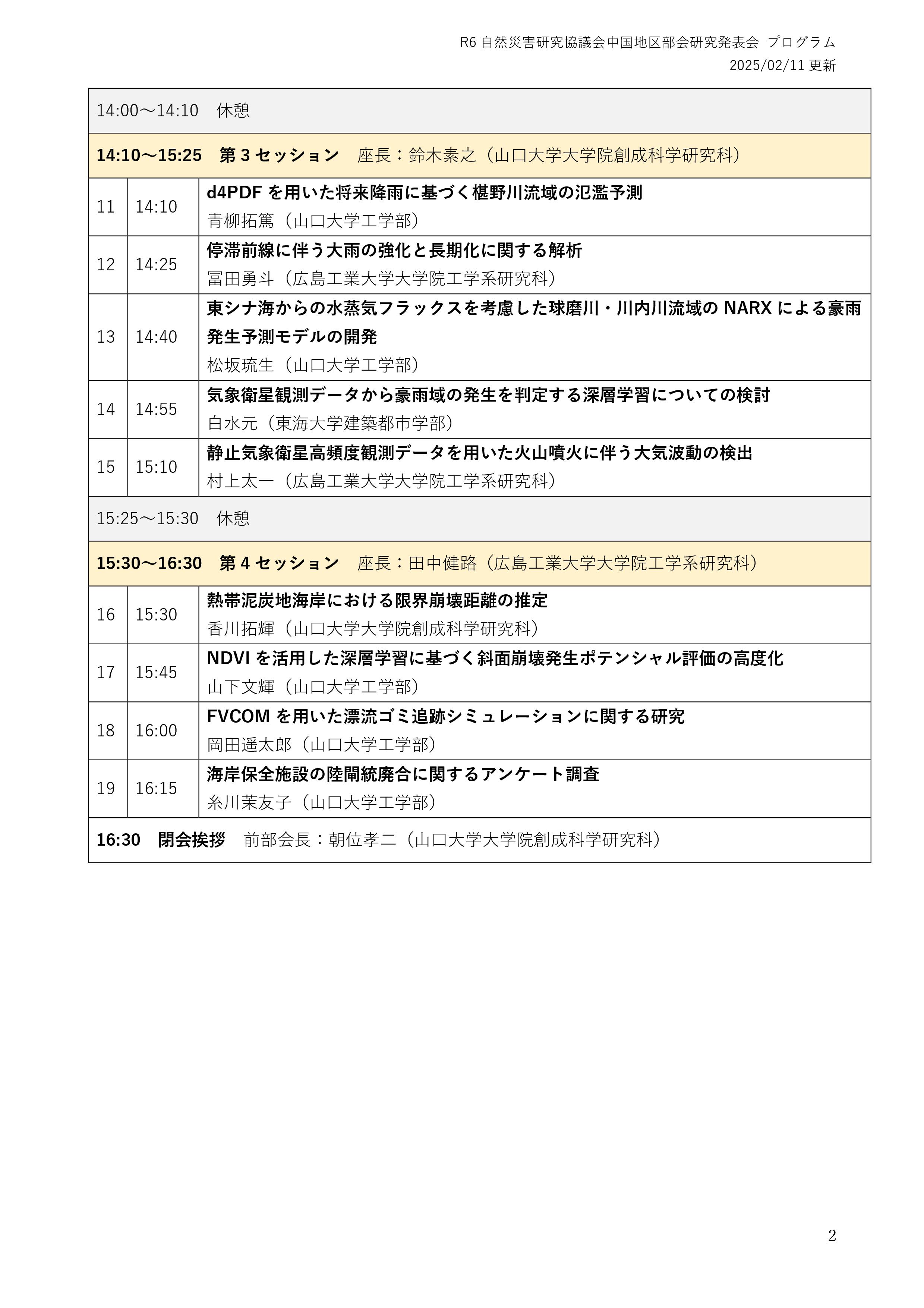

山口大学地域レジリエンス研究センター防災・減災グループ長で中国地区部会部会長を務める鈴木素之教授の開会挨拶に続き、一般口頭発表と特別講演が行われました。

一般口頭発表では大学の研究者を中心に19名が防災・減災に関する最新の研究成果について報告を行いました。中国地方以外の地方からの発表もあり、また研究対象が日本国内のみならず海外の事例を扱ったものもあり、幅広いテーマについて研究交流が行われました。質疑応答ではオンライン参加者からも質問が寄せられ、活発な議論が行われました。

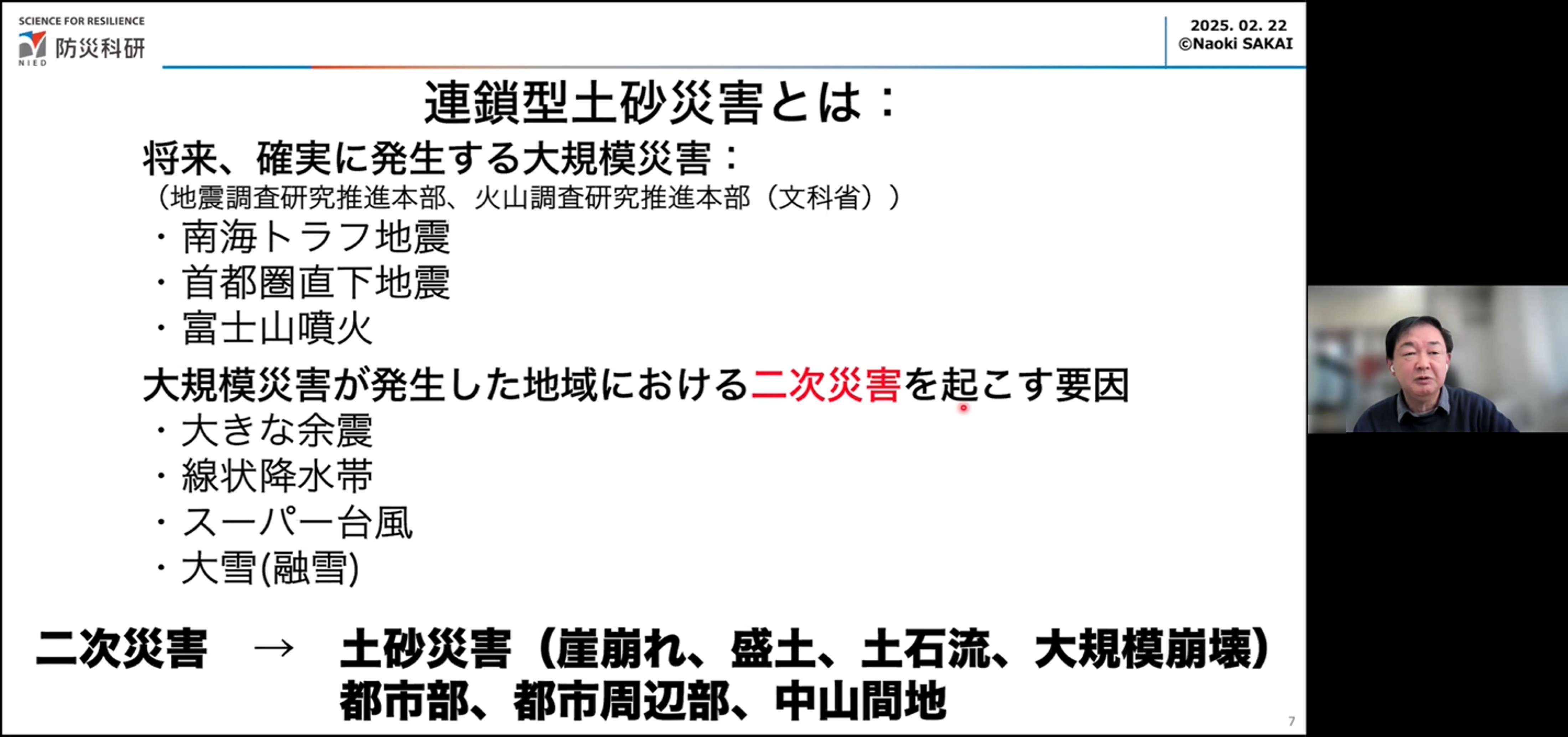

特別講演では、国立研究開発法人防災科学技術研究所上席研究員、極端気象災害研究領域水・土砂防災研究部門副部門長の酒井直樹氏が「令和6年能登半島地震における地震と豪雨による連鎖型斜面災害の特徴とその課題」と題して講演を行いました。酒井氏は地盤工学会の令和6年能登半島地震災害調査団 災害レジリエンス・斜面災害の主査として災害調査を行っており、令和6年能登半島地震での斜面崩壊により発生した上流部の不安定化した土砂が、豪雨により市外に流下した状況などについて写真を交えた紹介がありました。地震後の豪雨による二次災害から身を守る方法については、熊本を例にとり、ハザードマップで危険とされている箇所のモニタリングにIoTやドローンを活用することなどが紹介されました。災害を知るためにシミュレーションがよく行われますが、シミュレーション結果の検証も重要であることから、防災科学研究所では大型実験施設を使った地すべり実験など様々な実験が行われていることが動画を交えて紹介されました。災害に強いまちづくりに向けては、対策をしても災害は起こるということを住民に認識してもらえるよう話し合いが重要であることが指摘されました。日本全国で起こり得る連鎖型斜面災害について知る大変貴重な機会となりました。

酒井直樹氏による特別講演

特別講演のスライド(PDF 10.4MB)

パスワードがかかっておりますので、ご覧になりたい方はお問い合わせください。 資料の印刷、保存は可能ですが、編集、内容のコピーは不可の設定になっておりますので、あらかじめご了承ください。また資料の転載、再配布等の二次的利用はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。

研究論文集第11号へのリンク

一般口頭発表の講演要旨が掲載されています。

研究発表会プログラム(PDF)

特別講演チラシ(PDF)